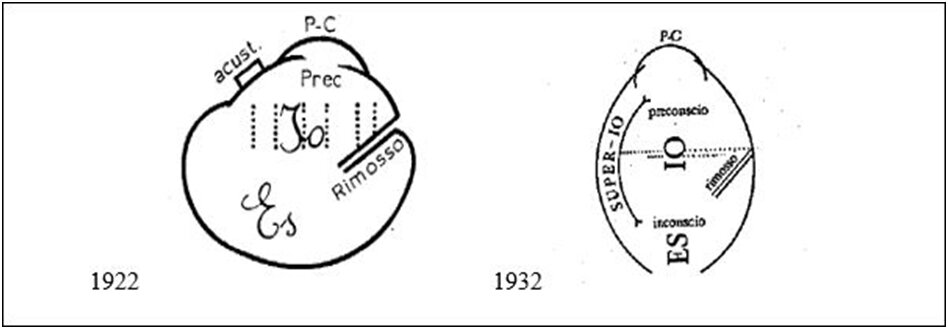

La seconda serata della decima edizione del si è focalizzata su un tema cruciale: il concetto di trauma collettivo e l’obbligo morale di resistere all’oblio e al silenzio, elementi che spesso alimentano un odio irrazionale e disumanizzante. È stata una serata dedicata a ricordarci che il cinema, come linguaggio universale, può diventare uno strumento di Kulturarbeit, un freudiano sforzo di civiltà capace di contrastare il rimosso che minaccia costantemente la nostra umanità. Al centro della serata, ospitata nell’atmosfera unica dell’ di Napoli, è stata proiettata in anteprima europea l’opera del regista iraniano " ". Girato con un iPhone tra le strade di Gerusalemme, il documentario si propone come un atto di resistenza culturale, un tentativo di dar voce a coloro che vivono quotidianamente la realtà brutale di un conflitto che, dal 7 ottobre 2023, non ha conosciuto tregua. Per la cui comprensione, un tuffo in alcuni concetti psicoanalitici sembra ausiliario. Nel 1932, nel saggio " ", propose la celebre seconda topica del suo impianto metapsicologico, dividendo la struttura intrapsichica umana in Io, Es e Super-Io. A dire il vero, già un decennio prima questa formalizzazione era stata proposta, nel saggio L’Inconscio (1922), ma è solo nel 1932 che questa rappresentazione è ufficializzata anche da un accompagnamento grafico che poi diverrà famoso (Fig. 1).

Premio Fausto Rossano

Ex Asilo Filangieri

Mohsen Makhmalbaf

Here, Children Do Not Play Together

La scomposizione della personalità psichica

Sigmund Freud

Come si evince dai disegni, l’Io, struttura al centro della vita umana, deputata al governo delle esigenze esterne e delle esigenze interne, subisce molteplici pressioni che potenzialmente possono mandarlo in crisi, contribuendo nella generazione del trauma. L’Es, profondo e illimitato, è il contenitore delle pulsioni e delle energie libere aggressive ed erotiche, che possono sfogarsi attraverso diversi comportamenti. Il Super-Io, che nel 1922 è assente, nel 1932 è proposto come una struttura ponte che nasce nell’Es e si propaga nella parte cosciente della psiche, con le sue propaggini morali che generano nell’uomo i famosi sensi di colpa e d’inferiorità (conflitto rispetto alla coscienza morale – così come il padre non ti è concesso di essere – e conflitto rispetto all’ideale dell’ideale dell’io – così come il padre devi essere). In queste intercapedini generate dalle pressioni esterne e dalle pressioni interne, la nascita dei conflitti intrapsichici è all’ordine del giorno. Conflitti che, come sempre Freud esprimerà ne (1929), alimenteranno l’aporia tra le esigenze di Eros e quelle di Ananke; detto in altri termini, il conflitto tra egoismo e altruismo, amore erotico e costituzione dei legami sociali. La catastrofe relazionale, sociale, culturale e politica che da oltre un secolo si consuma in Europa e nel mondo trova la sua origine, secondo il padre della psicoanalisi, proprio in questa disgregazione di esigenze, che genera una confusione intimamente incomprensibile. Se siamo noi a dare vita alle relazioni sociali, com’è possibile che esse siano fonte di tali drammi? Come sono possibili la guerra, il conflitto, la volontà di prevalere fisicamente sull’altro, in un mondo in cui le relazioni dovrebbero essere orientate all’amore e alla sintonia tra tutti gli attori sociali? In questa aporetica e paradossale domanda, nasce il ruolo della psicoanalisi e della psicologia dinamica come umile tentativo, nella sua dimensione individuale attraverso la clinica e nella tensione collettiva attraverso la psicoanalisi applicata, come tentativo umile di Kulturarbeit (lavoro di civiltà), sforzo teso ad accrescere l’intelligibilità che l’umano ha su se stesso, sul suo rimosso, su quell’aggressività inconscia umana, troppo umana che nella maggior parte delle occasioni storiche si è rivelata fonte di distruzione senza precedenti. Proprio in questo sforzo di civiltà, s’inserisce la serata che il ha dedicato il 30 novembre 2024 a , maestro di regia e psicologia iraniano dai valori transnazionali, pacifici, utopistici. Mohsen, ospitato durante la decima Edizione del Festival di cinema della salute e del sociale, ha contribuito con la prima europea del suo , film documentaristico girato attraverso il suo iPhone nelle strade di Gerusalemme, dialogando con gli ebrei e con i musulmani che schizofrenicamente convivono in un ambiente che dal 7 ottobre 2023 non conosce altro che odio, segregazione, discriminazione, violenza e incapacità di comprensione. Con uno sguardo autentico e privo di artifici, Makhmalbaf ci ha mostrato la vita di ebrei e musulmani che convivono in uno spazio segnato dall’odio, dalla segregazione e dalla violenza. La sua opera supera le narrative tossiche e polarizzanti del fascismo di Netanyahu e del terrorismo di Hamas, rivelando le necessità umane di chi desidera semplicemente vivere in pace. In una città dove persino l’istruzione è frammentata su base etnica, culturale e religiosa, il lavoro del regista si presenta come un’operazione quasi impossibile. Tuttavia, come Freud ci ha insegnato, anche i mestieri impossibili – come l’educazione, il governo e l’analisi – sono gli unici che possono produrre autentica civiltà. In un contesto in cui persino le scuole e i sistemi educativi sono differenziati per cultura, etnia e nreligione di quartiere in quartiere, quella del regista iraniano si configura sin da subito come un’operazione culturale impossibile per definizione. Ma d’altronde, a definire mestieri impossibili l’educazione, il governo e l’analisi aveva pensato proprio lo stesso Freud, in uno dei suoi saggi sul ginnasiale. La visione del documentario di Mohsen, poi premiato alla fine della serata all’Ex Asilo Filangieri di Napoli, è stata un pugno nello stomaco senza precedenti, una costrizione a superare la narrazione dei media, un obbligo di verità. Il film è stato una costrizione morale: un invito a superare la superficialità delle narrazioni mediatiche e a guardare in faccia la verità. Un “pugno nello stomaco” che ci obbliga a comprendere la profondità del dolore umano, a riflettere su quanto l’odio irrazionale possa condurre alla distruzione di popolazioni innocenti. L’atto di comprendere, come ci ricordano Primo Levi e Hannah Arendt, è un dovere essenziale per impedire che l’oblio e l’indifferenza ci rendano complici. Nessuna giustificazione può essere tollerata di fronte a un regime genocida che ha causato la perdita di decine di migliaia di vite innocenti, soprattutto bambini, come accade oggi a Gaza. Eppure, l’opera di Makhmalbaf ci insegna che, di fronte all’orrore, fare rumore – attraverso il cinema, la parola, l’azione – è l’unica possibilità che abbiamo per affermare la nostra umanità e l’umanità delle persone che ci sono e non ci sono più. Questa serata al Premio Fausto Rossano è stata un atto di resistenza culturale, un tentativo collettivo di contrastare il rimosso che, se ignorato, alimenta l’odio e la disumanizzazione. e a tutti coloro che erano presenti, abbiamo riaffermato la necessità di uno sforzo di civiltà per restare umani, anche quando tutto sembra spingerci verso il contrario. Ci abbiamo provato al Premio, grazie a Mohsen, grazie a chi c’era.

Fig. 1: la personalità psichica secondo Freud nella prima e nella seconda topica

Il disagio della civiltà

Premio Fausto Rossano

Mohsen Makhmalbaf

Here, children do not play together

Grazie a Mohsen Makhmalbaf

Lo Staff